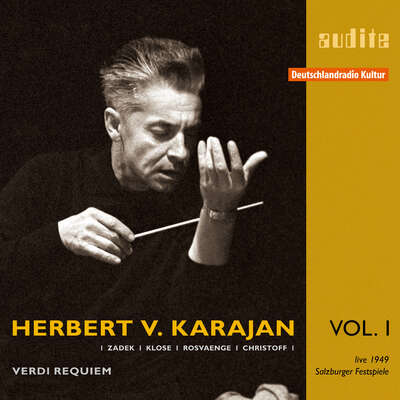

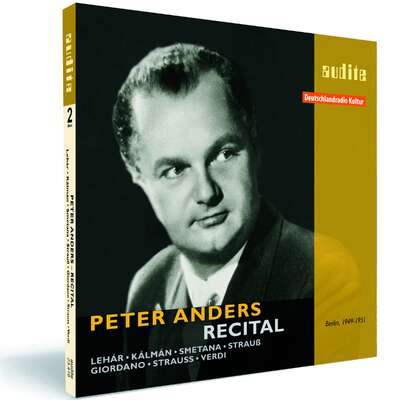

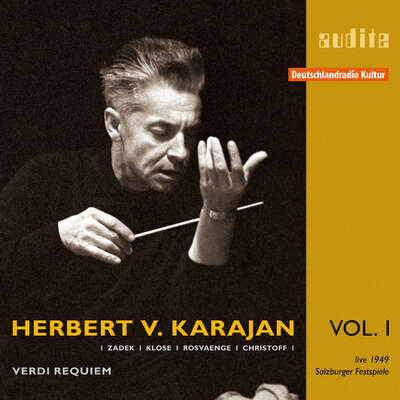

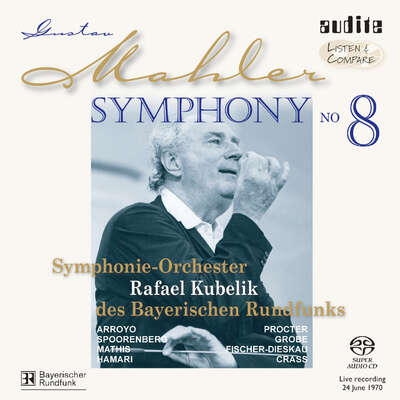

Karajan‘s first recording of the Verdi Requiem was made at a time when he was laboriously rebuilding his career. It harbours not only echoes of the war but the uncertainties of the post-war period. Nevertheless the expressive power and spontaneity of the performance reveal a conductor who...more

"If music be the food of (political) forgiveness, this performance is Karajan’s Day of Atonement." (audaud.com)

Track List

Details

| Edition von Karajan (I) – G. Verdi: Requiem | |

| article number: | 23.415 |

|---|---|

| EAN barcode: | 4022143234155 |

| price group: | BCA |

| release date: | 14. May 2008 |

| total time: | 91 min. |

Bonus Material

Informationen

Karajan‘s first recording of the Verdi Requiem was made at a time when he was laboriously rebuilding his career. It harbours not only echoes of the war but the uncertainties of the post-war period. Nevertheless the expressive power and spontaneity of the performance reveal a conductor who commands his audience no less than his orchestra.

This live recording was made in 1949 at the Salzburg Festival with outstanding singers of the time: Hilde Zadek, a very young recently hired by the Vienna State Opera; Margarete Klose, a singer equally admired by Furtwängler; Helge Rosvaenge, the busiest tenor of the period; and the great Boris Christoff.

Reviews

orpheus | Heft 5+6 / Mai + Juni 2010 | Sebastian Sternberg | May 1, 2010 Historische Schätze von audite und anderen

Die Zusammenarbeit des Labes audite mit Deutschlandradio Kultur, dem Rechtsnachfolger des RIAS, erweist sich als sehr ertragreich. Sie führt in dasMehr lesen

Vol. I seiner eigenen Edition sind Mörike-Lieder von Wolf (95.599). Es wurden Aufnahmen von 1949, 1951 und 1955 zusammengefasst. Am Klavier sitzen Hertha Klust und Rudolf Wille. Auch beim Liedgesang ist mir der junge Fischer-Dieskau lieber als der reifere. Er geht die einzelnen Stücke viel freier an, folgt dem „inneren Triebe“ und setzt nicht ein ganzes Gebäude aus Erfahrung, Deutungswillen und Sendungsbewusstsein drauf. Die Lieder fließen mehr und schleppen sich nicht bedeutungsschwer und belehrend dahin.

Elisabeth Schwarzkopf ist 1958 ins RIAS Studio gegangen und hat dort gemeinsam mit Michael Raucheisen Lieder aufgenommen (95.633). Die Interpretation der Wolf-Lieder ist schon stark geprägt durch ihren Ehemann und Mentor Walter Legge, der die Renaissance dieses Komponisten maßgeblich beförderte. Die meisten betörenden Details kehren in den Produktionen unter seiner Leitung wieder bzw. wurden dort bereits erarbeitet. Akzente auf dieser CD werden vor allem von Raucheisen gesetzt, der vor allem bei Wolf dramatischer und zupackender begleitet als der Schwarzkopfsche „Hauspianist“ Gerald Moore. Neben Wolf gibt es Schubert, Strauss, Purcell, Thomas Arne und Roger Quilter. Alle Titel dürften Premieren auf den Musikmarkt sein. Schon diese Tatsache verleiht ihnen Exklusivität und verheißt Sammlerglück.

Dem grauen Markt entrissen wurde Verdis Messa da Requiem, mit dem als Vol. I eine Herbert-von-Karajan-Reihe eröffnet wird (23.415). Es ist der Salzburger Mitschnitt von 1949, bei dem Karajan noch nach Ausdrucksformen für dieses Werk sucht, das ihn ein Leben lang beschäftigen sollte. In der Besetzung treffen mit Hilde Zadek, Margarete Klose, Helge Rosvaenge und Boris Christoff Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufeinander. Das Klangbild dieser restaurierten Fassung nach den Originalbändern ist wesentlich präsenter als das, was von dieser Aufführung bisher zu haben war. Es lohnt sich also, die alte durch die neue Ausgabe zu ersetzen.

Karajan bleibt auch bei anderen Labels ein Star. Jade, Frankreich, hat die berühmte, inzwischen freie EMI-Einspielung der h-Moll-Messe von Bach herausgegeben, die als erste Schallplattenaufnahme von Nicolai Gedda gilt (699 649-2). Membran ist einfallsreicher und hat unter dem Titel „Herbert von Karajan in Berlin“ noch frühere Dokumente des Dirigenten ausfindig gemacht (232482). Einmal ist es Beethovens Eroica mit der Preußischen Staatskapelle, 1944 im Haus des Rundfunks an der Berliner Masurenallee aufgenommen, zum anderen Bruckners 8. Sinfonie mit dem gleichen Orchester, im gleichen Jahr an gleicher Stelle eingespielt. Der erste Satz fehlt, der vierte und letzte ist ein früher Versuch von Stereofonie. Diese Technikbesessenheit sollte den Dirigenten nie mehr loslassen.

Fanfare | Issue 32:5 (May/June 2009) | Mortimer H. Frank | May 1, 2009

This is a significant document, not only of Karajan’s early, post-World War II work but of his four distinguished soloists as well. Moreover, it isMehr lesen

www.concertonet.com | 04/30/2009 | April 30, 2009 Giuseppe Verdi: Messa da Requiem

Les publications de Requiem de Verdi dirigés en concert par Herbert vonMehr lesen

CD Compact | Abril 2009 | Albert Ferrer i Flamarich | April 1, 2009

En su línea de recuperación de grabaciones históricas, Audite presentaMehr lesen

??? | February 2009 | February 1, 2009

Rezension siehe PDFMehr lesen

Fono Forum | 12/2008 | Peter T. Köster | December 1, 2008

Historische Schätze im Sammelpack

Verschiedene CD-Boxen mit wertvollen historischen Orchesteraufnahmen bieten derzeit dem Sammler eine reiche Ausbeute. Aber auch interessante Einzelveröffentlichungen verdienen besondere Beachtung – noch zumal, wenn sie zu vergleichsweise erschwinglichen Preisen erschienen sind

[…] Das "amerikanischste" Orchester im Europa der Nachkriegszeit war ohne Frage das des RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor) in Berlin, vonMehr lesen

Ebenfalls in der erfreulich schnell wachsenden historischen Serie des Labels Audite ist die älteste erhaltene Konzertaufnahme des Verdi-Requiems unter Herbert von Karajan (Salzburg 1949) erschienen, die zum Vergleich einlädt mit dem fünf Jahre später entstandenen Mitschnitt aus dem Wiener Musikverein, den Orfeo zum Karajan-Jahr beisteuert. Nicht nur die Aufnahmetechnik beim österreichischen Rundfunk Rot-Weiß-Rot hatte sich in diesen Jahren beträchtlich weiterentwickelt, auch Karajans Konzept des Werkes hatte an Differenzierung und Geschlossenheit gewonnen. Beide Aufnahmen vermitteln eine Hochspannung, wie sie Karajans Studioeinspielungen des Werkes nicht erreichen. Während bei der älteren Aufnahme der Bassist Boris Christoff die anderen Solisten überragt, hatte Karajan 1954 mit Antonietta Stella, Oralia Dominguez, Nicolai Gedda und Giuseppe Modesti ein rundum ausgewogenes Sängerquartett zur Verfügung. Das gilt auch für Beethovens Neunte, die im Wiener Live-Mitschnitt von 1955 (mit Lisa della Casa, Hilde Rössel-Majdan, Waldemar Kmentt und Otto Edelmann) noch keineswegs so glatt und stromlinienförmig klingt wie in Karajans späteren Aufführungen.

Böhm und Karajan sind auch in einer dickleibigen Box vertreten, die kommentarlos eine Auswahl wichtiger Dirigenten präsentiert, die um die Mitte des vorigen Jahrhunderts am Pult der Berliner Philharmoniker standen. Freilich sprechen die Aufnahmen für sich: "Klassiker" wie Furtwänglers vierte Schumann, Knappertsbuschs achte Bruckner, Schurichts "Pastorale" oder Celibidaches "Italienische" gehören (obendrein so günstig angeboten) in den Schrank eines jeden Sammlers. Wer sich für zeitgenössische Musik interessiert, sollte sich die letzte Folge der Karel-Ancerl-Edition nicht entgehen lassen, die auf vier sorgfältig kommentierten CDs einen Überblick über das tschechische Musikschaffen zwischen Kriegsende und Prager Frühling gibt und mit einigen kommunistischen "Agitprop"-Werken auch ein Stück Zeitgeschichte dokumentiert. […]

Scherzo | deciembre 2009 | Enrique Pérez Adrián | December 1, 2008 Tesoros Radiofónicos

El sello alemán Audite (distribuidor: Diverdi) nos trae varios tesorosMehr lesen

Ópera Actual | Octubre 2008 | Marc Busquets | October 1, 2008

Otra vez más, como sucede cuando la dirección corre a cargo de VonMehr lesen

Gramophone | October 2008 | October 1, 2008

New slants on familiar interpretations

Karaian's Verdi Requiem and Anda's Bartok Second Piano Concerto

Four days before Furtwängler died in Baden-Baden (on November 30, 1954) his arch-rival Herbert von Karajan was conducting Verdi's Messa da Requiem atMehr lesen

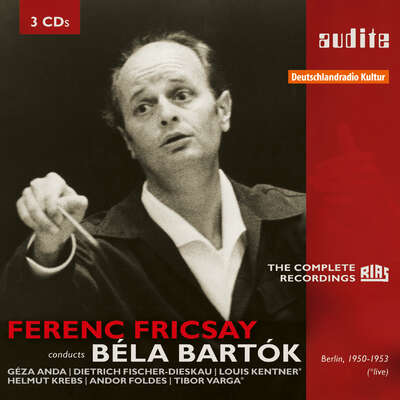

Still, I doubt if Karajan conducted Verdi's Requiem quite as often as Géza Anda played Bartók's Second Piano Concerto, which was more than 300 times. Volume 4 of Audite's unmissable Géza Anda “Edition” includes a light and fiery 1952 Salzburg performance under Fricsay, troubled only occasionally by some quirky balancing. The First Concerto (1957) under Michael Gielen, which is among the most playful versions I've ever heard, is rather better in that respect. The second disc includes a work that I don't recall ever hearing Anda play, the Contrasts, where the earnest violinist is Tibor Varga and the clarinettist the WDR Symphony Orchestra's Paul Blöcher. Here, as in the wonderful Suite, Op 14, Anda's performance combines flexibility – it's almost rhapsodic at times – with an acute feeling for colour and rhythm. Another Anda “first”, at least as far as CD is concerned, is the Sonata for Two Pianos and Percussion where his duet partner is none other than Georg Solti.

Again, tone colouring and nuance are the principle virtues and if the first movement's shifting rhythmic patterns are sometimes less than watertight, a sense of elemental energy more than compensates. The sound quality is fairly good and I would enthusiastically urge all Bartókians to invest without delay. These sorts of releases tend to have rather short shelf lives.

Diapason | N° 562 - Octobre 2008 | Christian Merlin | September 26, 2008

Encore un Requiem de Verdi live par Karajan ! Où s'arrêteront-ils ? Celui-ci, capté au Festival de Salzbourg 1949, à une époque où le chefMehr lesen

www.ClassicsToday.com | September 2008 | Victor Carr | September 3, 2008

This live Verdi Requiem from the 1949 Salzburg Festival presents a whollyMehr lesen

L'éducation musicale | n° 555-556 - septembre/octobre 2008 | September 1, 2008

Dans sa collection « Deutschlandradio Kultur », la firme allemande AuditeMehr lesen

Die Presse | Schaufenster, 2. Juli 2008 | Wilhelm Sinkovicz | July 2, 2008 Karajans „Requiem“

Das Verdi-Requiem war immer Herbert von Karajans Leib- und Magenstück.Mehr lesen

klassik.com | Juli 2008 | Toni Hildebrandt | July 2, 2008 | source: http://magazin.k... Karajans ‘Sturm und Drang’

Neben Bachs h-Moll Messe, Beethovens Missa solemnis und dem DeutschenMehr lesen

Diverdi Magazin | n°172 (julio-agosto 2008) | Pablo -L. Rodríguez | July 1, 2008

Karajan y el "fenómeno Toscanini"

AUDITE inicia un ciclo dedicado al Rey Midas de la dirección

Como les sucedió a tantos jóvenes directores germanos de los años veinte y treinta, Herbert van Karajan (1908 -1989) también sucumbió alMehr lesen

Hoy se conocen hasta 19 grabaciones de Karajan del Réquiem verdiano, aunque de todas ellas ésta de 1949 es la primera y también una de las más intensas y emotivas. Y ello no sólo por haber sido grabada en vivo por la radio austriaca aliada, sino por la proximidad de la guerra en un país destruido y ocupado o por su compleja situación tras ser vetado por Furtwangler para dirigir ópera en el Festival de Salzburgo (en 1949 tan sólo dirigió este Réquiem y una Novena). Karajan consigue que la orquesta y el coro suenen a un nivel extraordinario y dispone de cuatro magnificas solistas, en especial Helge Rosvaenge (bellísimo su Ingemisco) o Boris Christoff (impresionante en el Confutatis).

Audiophile Audition | July 01, 2008 | Gary Lemco | July 1, 2008

It is no small coincidence that among my last impressions of music directorMehr lesen

Classica-Répertoire | juillet-août 2008 | André Tubeuf | July 1, 2008

Voix de légende

Surprises et retrouvailles

1949 : le premier Requiem de Verdi de Karajan à Salzbourg, le dernier duMehr lesen

www.classicstodayfrance.com | Juin 2008 | Christophe Huss | June 16, 2008

Les "lives" de Karajan sont assez rares pour qu'on s'intéresse de près àMehr lesen

Pizzicato | Juni 2008 | Rémy Franck | June 1, 2008 2 x Verdi-Requiem mit Karajan

[…] Karajan erzeugt eine große Innenspannung und eine trotz der erwähnen Mängel bewegende Interpretation. Die Mono-Aufnahme hat Schwankungen undMehr lesen

Das gilt auch für die Audite-Veröffentlichung, die eine Interpretation hörbar macht, die um einiges emphatischer ist als das, was Karajan später in diesem Werk an Emotion vermittelte. Die Spontaneität des Konzerts mit ihren auf Wirkung angelegten Effekten ist genau so spürbar wie das Ringen mit einem unausgeglichenen Solistenquartett, in dem Helge Rosvaenge der Schwachpunkt, ist, während Boris Christoff mit seinem prächtigen Bass für bewegende Höhepunkte sorgt. Die beiden Damen haben schöne und weniger schöne Momente. Das Orchester würde man beim Blindhören nicht unbedingt als die Wiener Philharmoniker identifizieren, denn dazu klingt die Formation zu unsauber. Die Tonaufnahme hat altersbedingte Schwankungen und benachteiligt den Chor sehr. Das wichtigste Merkmal der Aufnahme – und das macht sie letztlich so interessant – ist Karajans Spiel mit den Tempi, wobei er vieles so langsam dirigiert wie er es in keinem der später entstanden Tondokumente des Verdi-Requiems gemacht hat: Wie sich das auswirkt, zeigt der Vergleich zwischen den Aufführungsdauern der beiden hier vorgestellten Aufnahmen: 1949 war der Dirigent mehr als sechs Minuten langsamer, 1985 brauchte er für die bei DG verfügbare Einspielung aus Wien 86 Minuten und 34 Sekunden, also ebenfalls etwa vier Minuten weniger als 1949.